入院中の食事代・居住費

ページ番号:845735740

更新日:2025年7月24日

入院中の食事代(入院時食事療養費)

入院中の食事代は高額療養費の対象となりません。

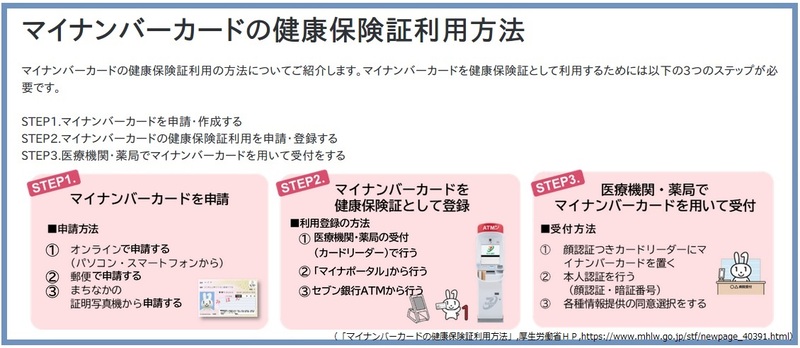

差額が発生した場合の支給には別途手続きが必要になります。マイナ保険証を活用してください。

入院中の食事代については、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

住民税非課税世帯の方で、マイナ保険証を使用していない方及びマイナ保険症を使用しているが90日を超える入院となる方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、申請してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページはこちら

| 区分 |

1食あたりの食費 (令和6年5月31日まで) |

1食あたりの食費 (令和7年3月31日まで) |

1食あたりの食費 (令和7年4月1日から) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般(住民税課税世帯) | 460円 | 490円 | 510円 | ||

| 70歳未満の住民税非課税世帯の方及び 70歳以上の低所得者2の方 |

90日までの入院 | 210円 | 230円 | 240円 | |

| 90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |

160円 | 180円 | 190円 | ||

| 70歳以上で低所得者1の方 | 100円 | 110円 | 110円 | ||

(注釈1)高額療養費の支給対象にはなりません。

(注釈2)低所得者2:世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。

(注釈3)低所得者1:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人(一定基準例:年金収入のみの1人の場合、年間収入約80万円以下)。

(注釈4)8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、その年の住民税が適用されます。例:令和6年8月分から令和7年7月分までは令和6年度の住民税(令和5年中の所得)を基に食事代の自己負担額を判定します。

(注釈5)小児慢性特定疾病病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の方は1食300円(令和7年3月31日までは280円)となります。

療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費)

65歳以上で、療養病床(主とて長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する方の食事、居住費)などの負担額は下記のとおりです。

| 区分 | 負担額 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 医療の必要性が低い方(医療区分1) | 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) | 指定難病患者 | |||||

| 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||

| 一般(住民税課税世帯) | 510円(一部医療機関では470円) | 370円 | 510円(一部医療機関では470円) | 370円 | 300円 | 0円 | |

| 70歳未満の住民税非課税世帯の方及び 70歳以上の低所得者2の方 |

過去一年間の入院期間が90日以内 | 240円 | 370円 | 240円 | 370円 | 240円 | 0円 |

| 過去一年間の入院期間が90日超 | 190円 | 190円 | |||||

| 70歳以上で低所得者1の方 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 | |

| 境界層該当 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | |

(注釈1) 低所得者2:世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。

(注釈2) 低所得者1:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人(一定基準例:年金収入のみの1人の場合、年間収入約80万円以下)。

(注釈3)境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費および居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方。

入院中の食事代の差額支給

お支払い済みの食事代について

以下の方は、申請により食事代の差額が支給されることがあります。

詳しくはお問い合わせください。

● 住民税非課税世帯で、マイナ保険証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかったことで、減額を受けずに食事代を支払った方。

● 住民税非課税世帯のうち、過去12か月間に90日を超える入院をした方

(「長期」該当者)で、「長期」の適用を受けずに食事代を支払った方(さかのぼって「長期」該当と判明した場合を含む)。

● 指定難病の方で、難病の認定日以降、減額を受けずに支払った方

マイナ保険症を使用しているが90日を超える入院をした方「長期」の適用を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、申請してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページはこちら

費用を支払ってから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなります。

申請に必要なもの

・本人確認書類

・医療機関発行の領収書(食事療養費負担額の載っているもの)

・金融機関の預金通帳または振込先口座のわかるもの

申請できるところ

大田区役所国保年金課国保給付係

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

国保給付係

電話:03-5744-1211

FAX :03-5744-1516

メールによるお問い合わせ